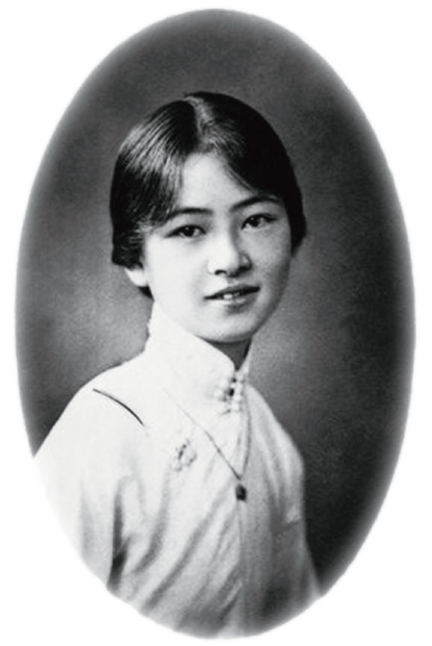

林徽因——福州古厝走出的文化遺產(chǎn)守護者

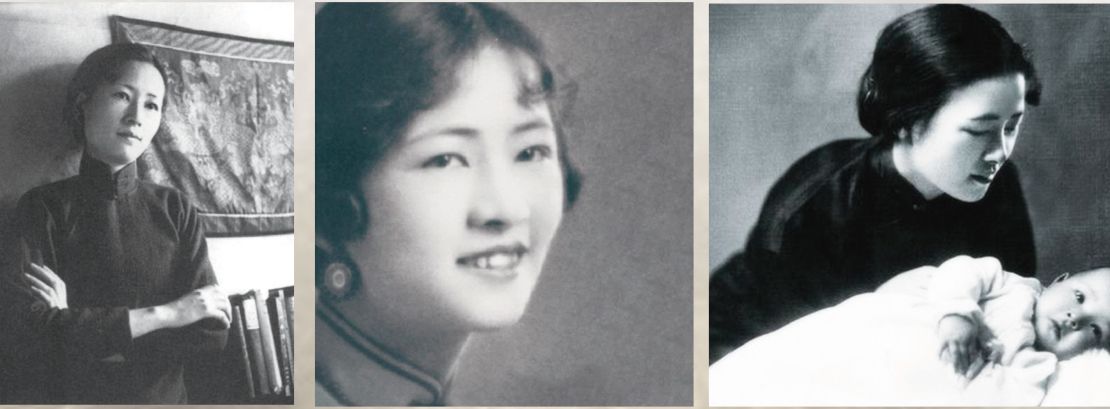

學貫中西,、才貌雙全的林徽因,,以其出眾的才華、透明的智慧,、時光也無法銷蝕的美麗,,被譽為無出其右的民國女神。

然而,,在紛紛擾擾的網(wǎng)絡時代,,多數(shù)人更關注的是她位于北京北總布胡同的“太太客廳”。她和梁思成的愛情,,與徐志摩,、金岳霖超凡脫俗的親密友情,則被世俗蒙上了一層緋色,。她那令父親林長民也感嘆“做一個天才女兒的父親是不好享的?!钡牟徘椋凰秊榱藧酆托叛鰺o與倫比的一生,;她不顧重疾纏身,,和梁思成一起在窮鄉(xiāng)僻壤、荒寺古廟為中國古建保護研究獻身的精神,;她是國徽和人民英雄紀念碑的主要設計者,,她為搶救景泰藍藝術抱病奔走殫精竭慮,她所熱愛的建筑事業(yè),,她所珍視的傳統(tǒng)文化遺產(chǎn),,她的主要成就和貢獻,反而不為人們所熟知,。

林徽因多才多藝,,興趣愛好非常廣泛,而且她在所涉獵的領域均有所建樹,。在短暫的51歲生涯中,,她的許多才華未及全面綻放,,加之她極少發(fā)表作品,因此她的作品傳世的不多,。1992年人民文學出版社和香港三聯(lián)周刊聯(lián)合出版“中國現(xiàn)代作家選集”叢書,,選取了五十位中國現(xiàn)代作家的作品,林徽因是其中唯一不曾出過書的“非專業(yè)”作家,。1993年林徽因的兒女梁再冰和梁從誡將系列叢書之一的《窗子內外憶徽因》贈與母親生前助手,、好友常沙娜。他們在信中這樣寫道:

“遺憾的是,,如今知道林徽因的人已是這樣地少,,以致出書前的征訂數(shù)竟少到幾乎無法開印的程度!歷史對她似乎有點太不公平了,?!?/span>

在林徽因的故鄉(xiāng)福州,對她的研究和挖掘也鮮有所聞,。2019年7月,,筆者在上海參加了一個紀念梁思成、林徽因的盛大活動,,當了解到梁林足跡所到的眾多省市,都先后舉辦了形式多樣的紀念活動致敬這一對學者伉儷時,,作為來自林徽因故鄉(xiāng)的代表,,筆者心中充滿了遺憾。盡管她沒有生長在福州,,僅僅在1928年8月在倉山可園住過一段時間,,但不可否認,她的身上流淌著福州的血脈,,她的胸懷氣節(jié)體現(xiàn)著林氏家族的士大夫情懷,,她生長在福州人的家庭中,文化底蘊深厚的歷史文化名城福州是林徽因卓越成就的源頭活水,。

第44屆世界文化遺產(chǎn)大會將在福州召開,,這是繼2003年在蘇州舉辦世界文化遺產(chǎn)大會之后中國第二次承辦這樣的盛會,這是一個彌補缺憾的機會,。林徽因從古厝走出,林氏家族“為天下人謀永?!钡募覈閼?,林徽因為建構中國建筑史,創(chuàng)建中國建筑學科,,為中國乃至人類的文化遺產(chǎn)保護做出的偉大貢獻,,都值得在這樣一個時刻在福州向世人展示,。

林徽因

一生摯愛建筑藝術:是誰笑成這百層塔高聳

林徽因一生摯愛建筑藝術,盡管她多才多藝,,但終身掛懷的事業(yè)是建筑學,。1920年16歲的她跟隨父親游學英國,林徽因第一次產(chǎn)生了學習建筑的想法,。她說:“西方的經(jīng)典藝術輝煌壯麗,,我渴望把那些美好的東西帶回我的祖國?!?/span>

上個世紀的二三十年代是林徽因生命中最燦爛的時光,,林徽因和梁思成一起留學美國,一起創(chuàng)辦東北大學建筑系,、清華大學建筑系,,一起跋涉在中國的荒僻鄉(xiāng)野,一起撰寫《中國建筑史》,,收獲她生命中最為絢麗的美好,。

抗戰(zhàn)期間,林徽因便意識到,,抗后房屋將成為人民生活中的重要問題,。作為一個建筑師,讓老百姓擁有適合自己生活的居住空間,,比建一百座宮殿大廈更有意義,。她關注英美的現(xiàn)代住宅建筑,翻譯整理了四萬多字的論文《現(xiàn)代住宅設計的參考》,。

歷經(jīng)戰(zhàn)爭的顛沛流離,,林徽因失去了健康,但新中國的成立,,激發(fā)了她極大的工作熱情,,她在病榻上筆耕不輟。她在《新觀察》雜志專欄介紹北海公園,、天壇,、頤和園等北京古建。她以作家和詩人靈動的文筆,,描摹中國的古建,,謳歌欣欣向榮的新中國。在介紹北海公園時,,她寫道:“這個景象到今天已經(jīng)保持了整整三百年”,。“整整三百年”,,字里行間,,飽含著林徽因對中國古建藝術滿腔的自豪和驕傲,。

是誰笑成這千層塔高聳

讓不知名鳥雀來盤旋?是誰

笑成這萬千個風鈴的轉動

從每一層琉璃的檐邊

搖上

云天,?

——摘自林徽因《深笑》

搶救景泰藍:一瓣一瓣的光致 柔的勻的吐息

林徽因十分喜愛景泰藍,,她描繪景泰藍有“古玉般溫潤、錦緞般富麗,、宋瓷般自然活潑的特質”,她和她的學生們?yōu)榱送炀冗@項民族手工藝開始了不懈的努力,,并使之走出困境,,成為享譽世界的工藝瑰寶。

景泰藍又叫銅胎掐絲琺瑯,,它集歷史,、文化、藝術和獨特傳統(tǒng)工藝于一身,,制作工藝融匯了中國的傳統(tǒng)繪畫,、吉祥裝飾、金屬雕鏨,、寶石鑲嵌以及冶金鍛造,、玻璃熔煉等技術,堪稱中國傳統(tǒng)工藝美術集大成者,。1949年,,北京有大小景泰藍作坊200余家,最大的不過二三十人,,小的只有兩三個人,,從業(yè)人員不足千人。當時的景泰藍生產(chǎn)仍沿襲一家一戶的作坊模式,,規(guī)模很小,,工人大都在低矮、昏暗的破舊棚屋內從事手工操作,,這項盛極一時的手工藝已經(jīng)處于瀕危的境地,。林徽因帶領的工藝美術小組,對景泰藍的工藝進行了一系列卓有成效的改造,,使其獲得新生,。

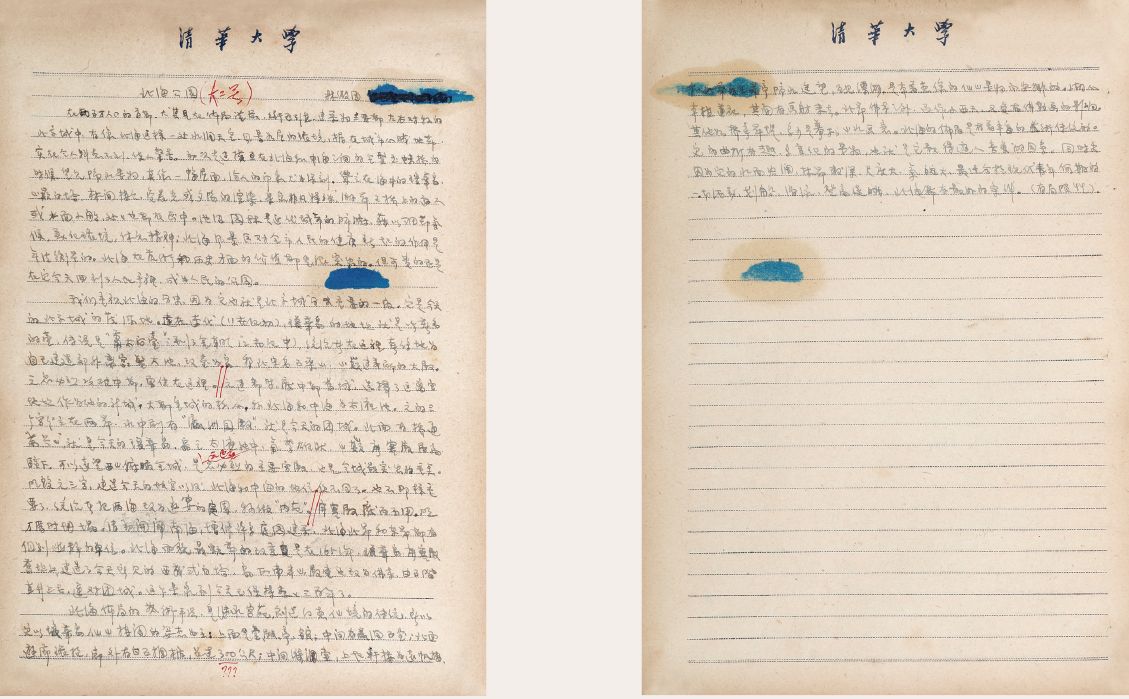

1951年5月林徽因代表清華大學營建系作了題為《景泰藍新圖樣設計工作一年總結》報告,把一年來美術小組開展工作的情況,、產(chǎn)品設計思路與銷售,、景泰藍藝術的發(fā)展方向等進行了闡述,后發(fā)表在《光明日報》上。

那一樹的嫣紅

像是春說的一句話

朵朵露凝的嬌艷

是一些玲瓏的字眼

一瓣瓣的光致

又是些

柔的勻的吐息

——摘自林徽因《一首桃花》

林徽因與先生梁思成

新中國第一份國禮:花開到深深的深紅

工藝美術組的搶救工作,,引起了國家相關領導的關注和重視。當時,,北京正在進行“亞洲及太平洋區(qū)域和平會議”和迎接蘇聯(lián)文化代表團訪問中國的籌備工作,,這兩項國際性活動的禮品和大會美工都交給了美術小組。林徽因他們設計的景泰藍臺燈,、煙具,、金漆套盒、花絲胸針,、敦煌圖案絲巾等確定為贈送貴賓的禮品,。郭沫若稱“這是新中國第一份國禮”。前蘇聯(lián)芭蕾藝術家烏蘭諾娃贊揚“這是新中國最好的禮物”,。

你來了,,花開到深深的深紅

綠萍遮住池塘上一層曉夢

鳥唱著,樹梢交織著枝柯——白云

卻是我們,,倏忽翻過幾重天空

——摘自林徽因《你來了》

《北海公園》手稿

深深地懷念著世紀之交的獨白

“深深的懷念著——跨世紀中回首20世紀的人和事,。”

2001年1月15日,,常沙娜在梁再冰和梁從誡寄給她的《窗子內外憶徽因》一書的扉頁上寫著上面這句話,。泛黃的紙上,常先生娟秀卻蒼勁的墨跡,,仿佛是一句靜夜里的獨白,,將她對林徽因的懷念深深烙印在世紀之交。生于1931年的常沙娜,,是我國著名的藝術設計教育家,、教授,敦煌研究院首任院長常書鴻之女,。

2019年歲末,,在林徽因外孫于曉東先生的安排下,筆者見到了常沙娜先生,。常先生年事已高,,但精神健旺,氣質如蘭,,當了解到我們要在福州舉辦林徽因的紀念活動時,,常先生拉著筆者的手,連聲激動地說:太好了,,太好了,!

常先生深情地回憶了她與林徽因的第一次相見。1951年,為進行愛國主義教育,,周恩來總理提出在北京舉辦大型“敦煌文物展”,,常年在敦煌進行研究工作的常書鴻和女兒常沙娜都參加了展覽的籌備工作。梁思成與林徽因夫婦抱病前來看展,,常書鴻讓女兒常沙娜陪同照顧,。常沙娜說:“那次林徽因先生跟我聊,她問,,你在敦煌怎么樣,。當時林先生雖然身體不好,但思路非?;钴S,。”后來,,林徽因推薦常沙娜破格成為清華大學營建系助教,,成了林徽因的助手,并參加搶救景泰藍的工作,。

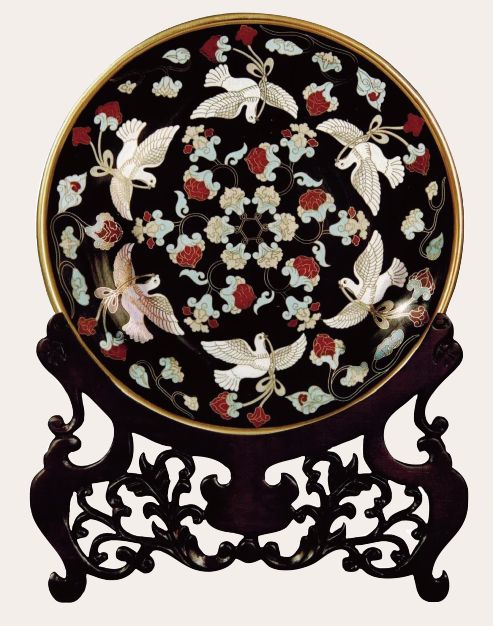

常先生說,,林徽因的指導和教誨我終身難忘,她是我走上工藝美術設計領域的領路人,。常先生回憶:“林先生說要把景泰藍進行改建,,不要老是宮廷式的,要跟現(xiàn)代生活結合,,比如把景泰藍弄成臺燈,、盤子?!边@就是新中國第一份國禮的最初構思,。常沙娜至今對那次創(chuàng)作的過程歷歷在目:“畫面上有和平鴿,當時好多人建議我用畢加索的和平鴿樣式,,但林先生說不要,。她建議我從敦煌圖案中去提取,就這樣引導我,,把敦煌圖案應用到生活和現(xiàn)代工藝中,,決定了我后半生走設計的道路?!背I衬扰c林徽因設計的景泰藍和平鴿大盤在1951年亞太和平會議上深受外國友人喜愛,。

此后,林徽因和助手們以敦煌圖案為藍本,,大膽地將敦煌圖案運用到現(xiàn)代工藝美術設計中,,并相繼參加包括人民大會堂建筑裝飾等國家重點設計任務,,致力于將中國傳統(tǒng)文脈融入當代設計。

給人的理想和理想上

鋪香花,,叫人心和心合著唱

直到靈魂舒展成條銀河

長長流在天上一千首歌,!

——摘自林徽因《靈感》

筆者(右)與常沙娜先生在北京參觀景泰藍博物館

空谷回音:福州古厝走出的文化遺產(chǎn)守護者

2020年是林徽因逝世65周年,適逢第44屆世界文化遺產(chǎn)大會將在福州召開,,在此期間福州將舉辦關于林徽因和文化遺產(chǎn)保護的系列活動,,以此紀念這位福州古厝走出的文化遺產(chǎn)守護者。

什么時候,,又什么時候,心

才真能懂得,,這時間的距離

山河的年歲

——摘自林徽因《無題》

謹以林徽因的詩句,,作為本文的結語,期待世遺盛會,,期待更多人更深刻地了解和懂得這位偉大的福州女兒——林徽因,。

常沙娜《景泰藍和平鴿大圓盤》 林徽因指導設計 銅胎掐絲琺瑯 直徑30.5cm 20世紀50年代

常沙娜《絲綢印花和平鴿絲巾》 林徽因指導設計 絲巾設計 130cmx130cm 20世紀50年代

文/蔚然深秀

閩公網(wǎng)安備:

閩公網(wǎng)安備: