福州地區(qū)的七處“第一山”石刻

說起“第一山”,很多福州人首先想到的一定是烏山天王嶺上“門對塔成雙”的“第一山”,。這“第一山”,,因石上有北宋書畫家米芾行書“第一山”三字而名。雖然字旁有落款“米芾”二字,,但我研究后認為,,不論是史志記載,抑或石刻背景,,都能清晰明辨,,這不過是后人摹取米芾之字刻石而成,非米芾親筆,。

其實這和全國各地大大小小數(shù)十處的“第一山”相仿,,可哪里又有那么多能被稱為“第一”的山呢,不過是文人的修辭習慣與文人對家鄉(xiāng)山水的推崇罷了,。這其中還因為米芾題寫“第一山”三字堪稱神來之筆,、氣勢磅礴、行云流水,,便有許多人在題刻“第一山”時,,喜歡摹仿米芾字體,像泰山,、嵩山,、廬山、武當山,、峨眉山,、終南山、江蘇盱眙南山上的“第一山”等,。在福州地區(qū),,就我所見,,便有七處“第一山”,,其中摹米芾字體的就有五處。下面我就按尋訪時間順序,,跟大家分享一下這幾年拍過的這七處“第一山”,。

第一處“第一山”自然是大家所熟知的烏山天王嶺。從花封別徑上去,左側(cè)有紅雨山房,、高爺廟,,右側(cè)便是天王嶺,其地唐時為三山黃氏所居,,后人刻“祖居山下自唐遷,,父老相傳八百年。但使兒孫能守分,,不令滄海變桑田”于石,,據(jù)說這是黃氏卜宅之讖,說的是黃氏一族在此住了八百年,,其間出了個大名鼎鼎的南宋紹定二年狀元黃樸,。可能有的人不太熟悉黃樸,,但他的女兒黃昇大家應(yīng)該都知道,,她的墓在北郊浮倉山,號稱“老君騎牛穴”,,光墓中就出土了三百多件服飾和絲織品,,是當時典型的“白富美”。到了明初,,趙王府審理,、黃氏后裔黃子濟以其地“望城中屋次鱗鱗”,創(chuàng)建鱗次臺,。入清后,,臺地輾轉(zhuǎn)多姓,道光年間,,邑人林材居此,,俯仰巖間,篆書“第一山房”,,而黃氏遠徙,,果應(yīng)“祖居八百年”之讖。

郭柏蒼在編《烏石山志》時收錄有一段殘刻,,乃明正統(tǒng)十年(1445年)黃世瑛追述其祖黃子濟的詞句,,在郭柏蒼成書時殘刻尚漫漶不清,近年重描,,才讓文字大白于天下,,而它的“殘”,罪魁禍首便是“第一山”石刻,。文中出現(xiàn)的“古寺”為南澗報國寺,,號南澗護國天王,,天王嶺、天王崎之名皆緣于此,。高爺廟大家應(yīng)該都知道,,就是報國寺的一部分。由此可知,,“第一山”是刻在黃世瑛的舊刻上的,,且此時黃氏已遷,不然怎么會任由外人破壞其祖先的石刻,。所以,,郭柏蒼在《烏石山志》中寫到:“第一山,摹米芾行書,,字徑二尺,,鐫天王嶺”。

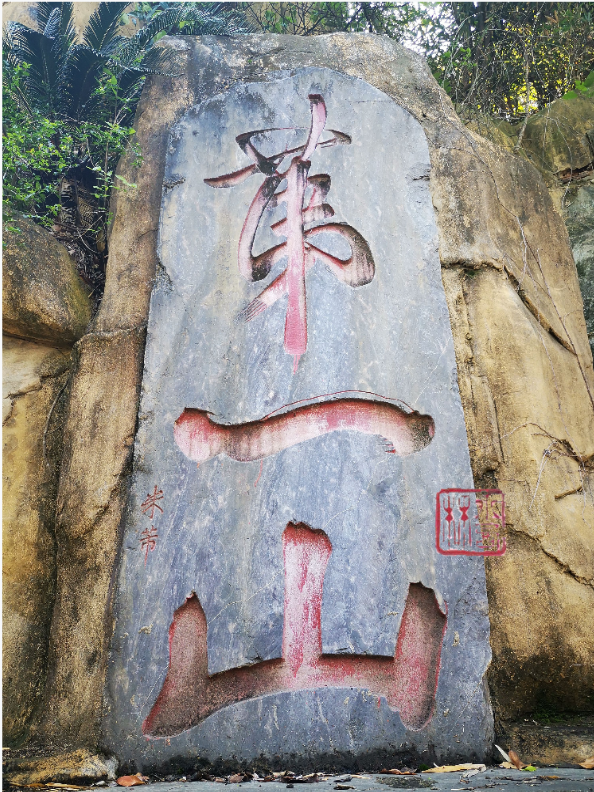

第二座“第一山”即永泰高蓋山的名山室,。此高蓋山非福州倉山的高蓋山,,乃是五代時閩王王延鈞時的“大閩西岳”,即“閩之華山”,,《道書》則稱其為“天下第七福地”,。山巔有全國重點文物保護單位名山室,七蓮菜宋刻,、血盆洞宋殿分峙東西,,中間是一條題滿宋代銘文的古道,古道上有一段路比較陡峭,,號登云梯,。字就刻在登云梯頂?shù)木薇谏希睍暗谝簧健比?,兩?cè)有款,,左鐫“元年十一月十二日刊”,右刻“寺僧明機仝徒僧真,、徒孫如□立”,。“第一山”三字為米芾字體,,字幅高210厘米,,寬68厘米,其中“第”字高101厘米,,寬60厘米,,“山”字高62厘米,寬60厘米,。像這種只寫“元年”,,沒有年號的題刻寫法較為少見,估計有兩種可能,,一種是明知自個在“盜版”,,不好意思寫,一種是后人為了提高知名度,,將年號鑿掉,,以攀附米芾,結(jié)果留下千古謎團,。

第三座“第一山”即閩侯縣祥謙鎮(zhèn)的牛眠山,。牛眠山是五虎山支脈百六峰中的一座山,形似臥牛,,海拔125米,,遠眺可見五虎山端方如硯,淘江水潺潺流過,。牛眠山自西向東綿亙,,起伏蜿蜒于清廉里、靈岫里,、永慶里,,終于尚干珠山,也就是現(xiàn)在的祥謙,、青口,、尚干等地。石刻位于牛眠山東南麓巖壁上,,直書“第一山”三字,,字徑36厘米,從落款“世德陳子鐫”可知,,此刻系陳世德所題,,據(jù)村民介紹,陳姓在當?shù)厥莾H次于林姓的大姓,,遷自倉山埔頂,,村中有建自清初的“江南陳氏宗祠”,陳世德生平事跡無考,,只知他生活在民國時期,。

第四座“第一山”即倉山林浦的獅山。獅山又名九曲山,,上有仙人足跡,,內(nèi)浦、新浦從九曲山蜿蜒而下,,注入濂江,,形成“玉帶環(huán)村,,九曲十八彎”的景觀。民間有人說獅山像只母獅,,與其隔著閩江對望的魁岐有只公獅,。為什么說林浦的獅山是母獅呢?因為林浦西北的潘墩有座球山,,形似獅球,,三者構(gòu)成雙獅戲球的絕佳風水,所以林浦文風鼎盛,、科甲蟬聯(lián),,出了“三代五尚書”“七科八進士”“國師三祭酒”,可見風水絕佳,。在獅山的西坡,,有一塊仰天的石刻,高240厘米,,寬104厘米,,上寫“第一山”三字,行書,,縱1列,,字高105厘米,寬53厘米,,沒有落款,。有村民說是朱熹所書,但字體與米芾筆跡相似,,疑為摹米芾筆跡之刻,。

第五座“第一山”是福清新厝的棉亭山,石刻位于棉亭村與東樓村交界處,,字跡漫漶,,非常難找。幸遇一南京大學畢業(yè)從事地質(zhì)工作的退休老者,,主動帶我們翻山越嶺尋找石刻,,如果沒有他,那些風化得如同紋路一般的石刻,,踩在腳下都會被人忽略,。這幅石刻也是仿米芾字體,幅寬約150厘米,,高約200厘米,,楷書,縱兩列,最大字寬約56厘米,,高約103厘米,。有意思的是,這里的村民也說朱熹曾到此一游,,并留下石刻,。我猜估計是在當?shù)卮迕窨磥碇祆涿麣獯筮^米芾吧!我認真辨認過落款,,系“明隆慶辛未春立”,,可見系明代隆慶五年摹刻,。

第六座“第一山”即洪塘的妙峰山,。山不在高,堪堪百米,,明南京工部尚書林廷選有詩贊:“強步環(huán)峰頂,,何須倩正冠,乾坤收定局,,一笑萬松寒”,。他的墓就在山的西麓,嘉靖十三年造,,道光八年修,,墓側(cè)豎立一塊青石碑,上寫“第一山”,,行書,,落款米芾。據(jù)《洪塘小志》記載,,此碑系林廷選生前仿米芾筆跡書寫,。可惜妙峰山建陵園,,林廷選墓只剩文保碑,,“第一山”石刻不知所蹤,管理處新刻一碑立在階旁,。

第七座“第一山”是最新發(fā)現(xiàn)的,,位于烏山北坡、鄰霄臺下,。這個石刻的資料幾近于無,,只有陳壽祺的《福州烏石山石刻》一書有這樣一段記載:“第一山,楷書,,徑一尺五寸,,鐫周子祠后西南”。周子,,即《愛蓮說》的作者周敦頤,,宋代先賢,,以蓮自況,品格高潔,。他的五代孫落籍閩都,,建祠以祀,清乾隆十一年,,巡撫周學健重建,,為家祠,現(xiàn)已圯,。如今這一片正在修建公園,,石刻孤懸一角,搖搖欲墜,,看不出“第一山”的氣勢,,引用林茂春《周子祠》一詩:“林深嵐氣聚,地辟巖容轉(zhuǎn)”,,遐想當年氣象,。

說到此,哪里才是真正的“第一山”已經(jīng)不重要了,,重要的是對“第一山”文化的傳播和因為“第一山”石刻而將原來毫不相關(guān)的一眾名山串聯(lián)在了一起,,促進了文化的交流和互動。有趣的是,,據(jù)專家考證,,最早的米芾“第一山”石刻位于江蘇盱眙的南山,米芾曾三次到過盱眙,,后南山也因此改名為“第一山”,。這處石刻后毀于兵火,清乾隆年間,,時任盱眙知縣的福州人郭起元摹勒烏山的“第一山”石刻到盱眙,,道光年間,同是福州人的汪云佺在盱眙建“第一山亭”,,以郭起元所拓翻刻于石上,,使盱眙重新恢復(fù)了“第一山”景,也使米芾題字的壽命得以延長,,以翻刻拓翻刻,,這真是一件十分有趣的事情。

《福州晚報》(2022年5月1日 A06版 閩海神州)

閩公網(wǎng)安備:

閩公網(wǎng)安備: