福州市馬尾區(qū)的“馬”,,從何而來?

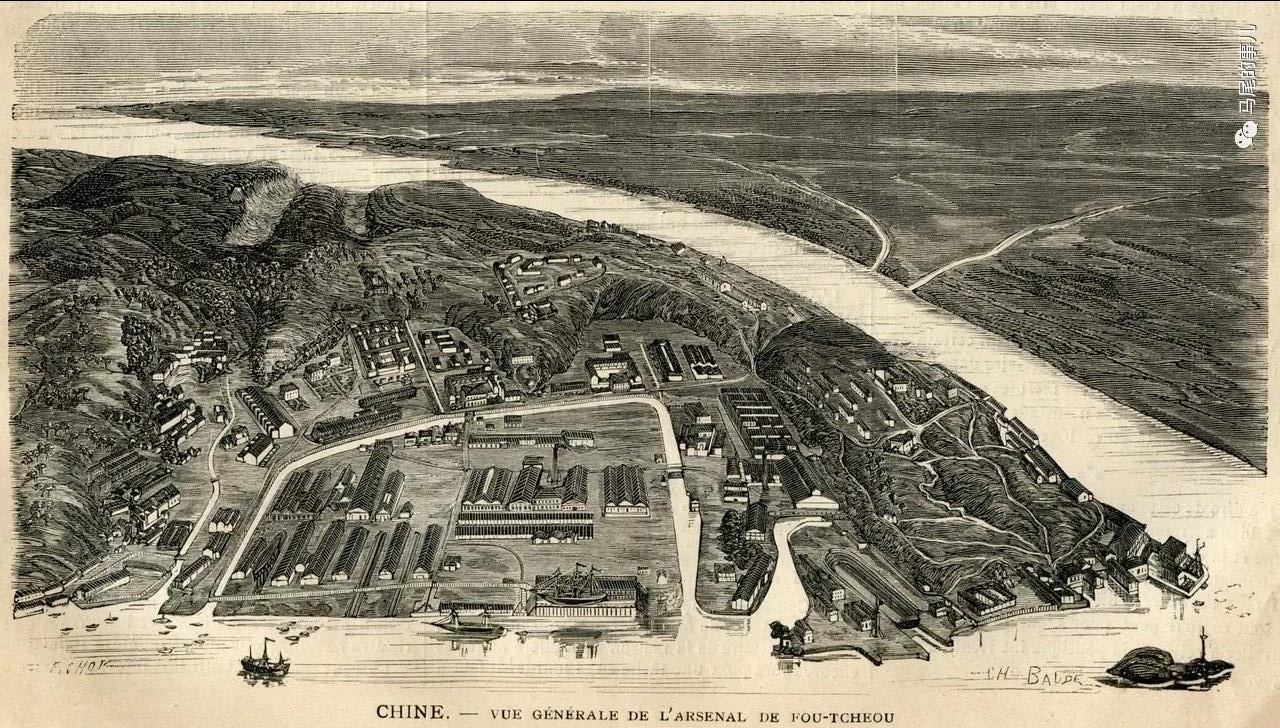

馬尾自古就是福州的水上門戶,,傍水而生,依水而興,,到了近代,,重要的海防事務機構——船政落戶馬尾,至此使得馬尾名聞天下,,成為了中國近代工業(yè),、近代軍事和科技教育乃至近代海軍的搖籃,這種影響之深之遠,,甚至于在民國時代出現(xiàn)了與“黃埔系”“保定系”等軍系齊名的“馬尾系”,,即民國南京政府時代由楊樹莊、陳紹寬等領導的中央海軍,,“馬尾”一度幾乎成了近代中國海軍的籍貫地。

因為研究近代海軍,,撰述中幾乎避不開“馬尾”,,也由此遇到了一個圍繞馬尾的有趣話題。

如果不熟悉馬尾的地方歷史,,僅僅從字面分析理解,,“馬尾”一詞似乎是說馬的尾巴,現(xiàn)代在互聯(lián)網(wǎng)上搜索這個關鍵詞,,還容易找出一堆和發(fā)型有關的馬尾辮之類的信息,。于是經(jīng)常聽到人有好奇的問題,尤其是對船政,、近代海軍關心的外地朋友們發(fā)問,,“馬尾為什么叫馬尾”“馬尾有什么樣的馬”“馬尾的地形是不是像馬的尾巴”“馬尾的馬在哪里”,諸如此類,,不一而足,。

這些略帶可愛色彩的“不嚴肅”問題,答案無疑是肯定的,,馬尾得名自然與馬有關,,在馬尾的確有一匹神秘且古老的“馬”,藏身在江水之中,。

19世紀70年代法國報紙刊發(fā)的船政全景銅版畫 陳悅/供圖

大馬礁

有關馬尾的“馬”,,在歷史記載上有多種不同的稱呼叫法,常見的則是“石馬”,源自南宋純熙年間編撰的地方志《三山志》,,顧名思義,,是匹石頭馬。石馬潛藏在近岸的江水中,,實際是一叢暗礁,,明代正德年間所修的《福州府志》對這匹石馬有簡明扼要的記述:“有巨石如馬,潮去則見,,潮來則沒”,。明王朝以前,石馬是江上航行的大害,,因暗藏水中,,周邊漩渦多、水流湍急,,到了夜間更難辨別,,常有船只在石馬附近罹難。

仍然是正德《福州府志》記載,,石馬在明代永樂年間被人力“馴服”,,當時正值中國航海史上的壯舉——鄭和下西洋時,閩江下游江段曾是龐大的鄭和船隊重要的停泊聚集地,,三保太監(jiān)鄭和為了消除航行患害,,當時在石馬上鑿石立柱,每到日落時分更在石柱上置燈,,“永樂間,,太監(jiān)鄭和于此鑿石立柱,夜則設舟夫置燈其上,,舟人往來得有所示,,無駭觸之患?!睆拇?,石馬上就有了航標燈樁,逐漸從江上令人聞之色變的大害變成了本域的一處重要地標,。

歷史上受這一本地著名地理標志的影響,,在石馬的周邊便漸漸衍生出了很多和“馬”有關的地名。位于石馬北側岸上的中岐一帶于是乎得名馬尾,,與之相對應,,在馬尾的江對岸,也就是石馬南方的江岸上,,長樂營前就有一座叫作馬頭的村落,,而馬尾附近的閩江江段也有馬頭江、馬江等古稱。

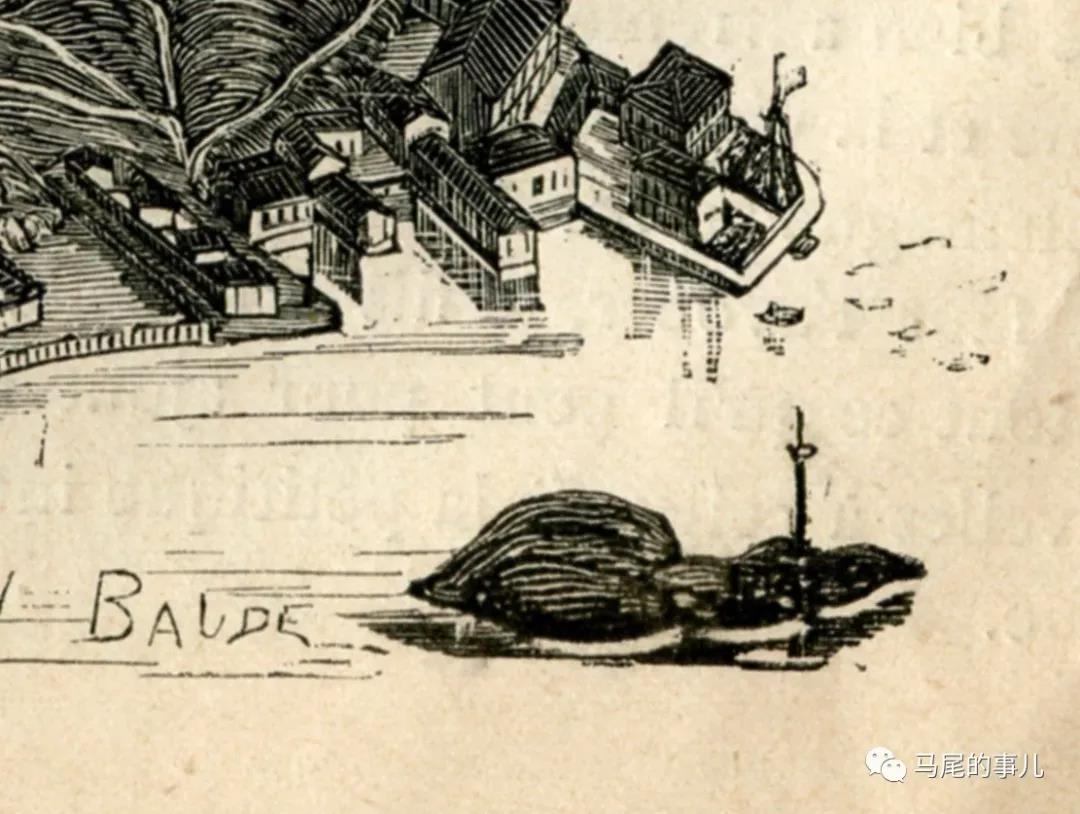

攝于2018年的大馬礁 陳悅/攝

“石馬”在現(xiàn)代被厘定正式名稱為大馬礁,,以往要親眼目睹并不容易,,最好的方式似乎是泛舟江上,憑欄望向馬尾,,江中一座通體綠色的燈樁下就是石馬的所在,。近年隨著船政特色歷史文化街區(qū)的營建,實際上提供了一個從岸上近距離觀覽石馬的絕佳位置,,循著馬尾的昭忠路,,從馬江海戰(zhàn)紀念館、船政文化博物館門前走過,,道路的另一端就是船政特色歷史文化街區(qū),,臨江的位置上便能清晰地看到距岸并不很遠的大馬礁燈樁,如果有閑暇,,待到潮落時分,,神秘的石馬就漸漸顯現(xiàn)出真容。

馬尾因之得名的大馬礁石馬,,默默在江水中兀立千年,,見過海上絲路的繁盛,鄭和下西洋的豪邁,,船政成功的壯舉,,馬江上的帆影濤聲都歷歷不忘。

閩公網(wǎng)安備:

閩公網(wǎng)安備: